3) L’analyse marxiste

Padaroxalement, une critique radicale du monde du travail provient d'un auteur qui, par ailleurs, souligne la valeur du travail comme activité d'accomplissement personnel. (A titre préliminaire : Marx n'a pas bonne presse aujourd’hui dans le monde occidental. Sous prétexte que des régimes totalitaires soi-disant « communistes » s'effondrèrent au début des années 90, beaucoup prétendent que Marx avait tort. La chute du bloc soviétique constitue sans doute un échec assez accablant ; mais dire cela ne nous explique pas pourquoi la moitié du monde, y compris des gens intelligents, ont cru, pendant cent cinquante ans, que Marx disait vrai. Se dispenser d'examiner la philosophie marxiste au motif que les pays de l'est ont échoué économiquement revient à se condamner à une méconnaissance radicale de l'histoire du XXè siècle, et du monde actuel.)

Marx constate la misère des ouvriers à son époque, et se demande comment un enfer aussi absurde peut découler d'une pratique fondamentalement positive. Cette question occupe le coeur de la pensée marxiste : elle occasionne une réponse très originale par sa dimension ontologique.

[Le] produit du travail vient s’opposer au travail comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le produit du travail est le travail qui s’est fixé, matérialisé dans un objet, il est la transformation du travail en objet, matérialisation du travail. La réalisation du travail est sa matérialisation. Dans les conditions de l’économie politique, cette réalisation du travail apparaît comme la déperdition de l’ouvrier, la matérialisation comme perte et servitude matérielles, l’appropriation comme aliénation, comme dépouillement. […]

Toutes ces conséquences découlent d’un seul fait : l’ouvrier se trouve devant le produit de son travail dans le même rapport qu’avec un objet étranger. […] L’ouvrier met sa vie dans l’objet, et voilà qu’elle ne lui appartient plus, elle est à l’objet. Plus cette activité est grande, plus l’ouvrier est sans objet. Il n’est pas ce qu’est le produit de son travail. Plus son produit est important, moins il est lui-même.

La dépossession de l’ouvrier au profit de son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en-dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et qu’il devient une puissance autonome face à lui. La vie qu’il a prêtée à l’objet s’oppose à lui, hostile et étrangère.

Karl Marx, Manuscrits de 1844

Marx avait déjà signalé que dans le travail, activité de détournement des processus naturels, le travailleur se comporte lui-même comme une puissance naturelle (il utilise son énergie comme le ferait un animal). Ceci posé, il s'ensuit deux conséquences. Primo, puisque le travailleur ne se distingue pas ontologiquement du matériau sur lequel son travail s'exerce, alors il intègre, en travaillant, sa puissance à l'objet. Le résultat du travail - le produit - se présente comme un mélange de matière première et d'énergie humaine investie « dans » cette matière première, au point d'en devenir indiscernable. En tant qu'activité, le travail constitue pour l'ouvrier une déperdition d'énergie (de force vitale) ; mais à la différence du jeu, où l'énergie se disperse librement, dans le travail, elle se matérialise dans l'objet - on pourrait dire qu'elle s'y « fossilise ». Secundo, et toujours puisque le travailleur se comporte comme une puissance naturelle, il suit que le produit du travail, même investi de cette énergie vitale, demeure aussi étranger à l'ouvrier que n'importe quel objet naturel. Autrement dit : le travail permet certes la réalisation de l'ouvrier - son « objectivisation » - par la fixation de sa force vitale dans un objet - mais en même temps il constitue une perte nette de vie (entfremdung, en allemand, exprime la même polysémie que aliénation en français, à la fois déperdition et sentiment d'étrangeté). Aussi le travail, chez Marx, apparaît ambigu ; d'autant, constate-t-il, que le travail ne permet à l'ouvrier de s'accomplir que s'il « construit [l'objet] dans sa tête avant de le construire [avec ses mains] ».

L'exercice de toutes les facultés de l'ouvrier constitue ainsi la condition sine qua non du caractère épanouissant du travail. En revanche, dès que les tâches de conception et d’exécution se dissocient, dès qu'on sépare l'ouvrier du patron, l’aliénation proprement dite domine le travail du salarié. Non seulement il perd son énergie vitale, mais encore, faute de concevoir le but de la production et d'en contrôler le processus, l'impression d'étrangeté et la perte de sens l'écrasent dans un sentiment d'absurdité atteignant l'aliénation au sens psychiatrique du terme - c'est-à-dire un rapport faussé au réel. Tous, nous l'avons déjà ressenti, lorsque nous avons été obligés d'accomplir une tâche rébarbative dont nous ne percevions pas l'enjeu (songez aux exercices imposés par l'école dans certaines disciplines dont vous ne saisissez pas l'intérêt...).

Plus la division du travail est spécifique, moins le travailleur comprend en vue de quoi il travaille. Frederick Taylor imagina ainsi, au début du XXè siècle, une véritable révolution en matière d'organisation du travail. Au lieu de laisser les ouvriers se déplacer autour de l'objet en cours de production (une voiture, par exemple), il vaut mieux disposer les ouvriers à des postes fixes où ils seront assignés à exécuter un seul geste, toujours le même, l'objet à produire venant à eux grâce à une chaîne de montage mécanisée. Les avantages sont évidents : l'ouvrier ne perd pas de temps à chercher son outil ; l'entreprise ne perd pas de temps à le former ; l'ouvrier n'a besoin d'aucune qualification puisqu'il effectue un seul geste, très simple ; un ouvrier absent est remplacé au pied levé par le premier venu ; le contrôle de la vitesse de la chaîne permet de réguler la production selon le carnet de commandes. Même l'ouvrier y trouve son compte, clame Taylor : payé quotidiennement, il trouve très facilement du travail ; l'efficacité et la rentabilité de l'exploitation garantissent en outre d'excellents résultats financiers qui permettent une hausse significative des salaires. Economiquement, le taylorisme constitue en apparence une excellente solution ; mais d'un point de vue psychiatrique, les effets de la chaîne sur les ouvriers s'avèrent catastrophiques. Outre le sentiment d'aliénation et d'écrasement par la machine déjà dénoncé par Marx (et mis en images par Charles Chaplin dans les Temps Modernes, ci-contre), on put constater que certains ouvriers continuaient d'effectuer le geste de serrer des boulons jusque dans leur sommeil, par exemple.

Plus la division du travail est spécifique, moins le travailleur comprend en vue de quoi il travaille. Frederick Taylor imagina ainsi, au début du XXè siècle, une véritable révolution en matière d'organisation du travail. Au lieu de laisser les ouvriers se déplacer autour de l'objet en cours de production (une voiture, par exemple), il vaut mieux disposer les ouvriers à des postes fixes où ils seront assignés à exécuter un seul geste, toujours le même, l'objet à produire venant à eux grâce à une chaîne de montage mécanisée. Les avantages sont évidents : l'ouvrier ne perd pas de temps à chercher son outil ; l'entreprise ne perd pas de temps à le former ; l'ouvrier n'a besoin d'aucune qualification puisqu'il effectue un seul geste, très simple ; un ouvrier absent est remplacé au pied levé par le premier venu ; le contrôle de la vitesse de la chaîne permet de réguler la production selon le carnet de commandes. Même l'ouvrier y trouve son compte, clame Taylor : payé quotidiennement, il trouve très facilement du travail ; l'efficacité et la rentabilité de l'exploitation garantissent en outre d'excellents résultats financiers qui permettent une hausse significative des salaires. Economiquement, le taylorisme constitue en apparence une excellente solution ; mais d'un point de vue psychiatrique, les effets de la chaîne sur les ouvriers s'avèrent catastrophiques. Outre le sentiment d'aliénation et d'écrasement par la machine déjà dénoncé par Marx (et mis en images par Charles Chaplin dans les Temps Modernes, ci-contre), on put constater que certains ouvriers continuaient d'effectuer le geste de serrer des boulons jusque dans leur sommeil, par exemple.

Pour l'analyse marxiste, donc, le travail en lui-même n'est pas mauvais (même s'il conserve un caractère ambigu du fait de la matérialisation de la vie dans un objet étranger) : son caractère aliénant provient d'abord de la dissociation entre tâches de conception (travail intellectuel) et tâches d'exécution (travail manuel). Autrement dit : ce n'est pas le travail, mais les conditions du travail, qui posent un problème.

Pourquoi cela pose-t-il un problème ? Parce que, explique Marx, seul le travail de production est effectivement créateur de valeur. Prenons un bout de bois. C’est un bout de bois. Il ne deviendra une canne, il ne prendra de la valeur, que si nous le façonnons. L'observation est encore plus flagrante avec la monnaie fiducière : si nous glissons un billet de vingt euros dans une tirelire et que nous attendons six mois, au bout de cette période la tirelire contiendra toujours vingt euros. Contrairement à une idée reçue, l'argent ne « fait » pas « des petits » : pour qu'une somme quelconque produise des intérêts, il faut l'investir dans une activité économique profitable - c'est-à-dire un travail. Cette analyse n’est d’ailleurs pas révolutionnaire et, bien avant Marx, Locke et Rousseau avaient mis en évidence le lien étroit entre travail et valeur marchande.

Maintenant, prenons au sérieux l'idée selon laquelle la valeur d'un objet dépend du travail « ajouté » à la matière première (et on peut affirmer qu'une « matière première » n'entre dans le circuit de production qu'à partir du moment où elle y est matériellement intégrée - c'est-à-dire qu'elle a été déplacée - c'est-à-dire qu'elle résulte déjà d'un travail). Imaginons une entreprise de confection de cannes, qui utilise des machines électriques pour façonner les morceaux de bois (matière première). Déterminons un prix de revient de la sorte :

| Bois (matière première) | 10 |

| Electricité (matière première) | 10 |

| Obsolescence de la machine (provisions) | 20 |

| Salaire de l'ouvrier | 60 |

Le prix de revient (ce que « coûte » la confection de la canne) s'établit à 100. Quel prix de vente affichera-t-on ?

Si nous admettons avec Marx (mais aussi avec Rousseau et surtout avec Locke, un libéral qu'on ne peut vraiment pas suspecter de rage révolutionnaire) que la valeur marchande du bien dépend exclusivement du travail et de la matière première, alors la valeur marchande égale exactement le prix de revient. On vendra donc à 100.

Cependant, constate Marx, les entreprises ne fonctionnent pas ainsi. Elles se réservent une marge de « profit » (elles vendent, par exemple, à 120) et dégagent, de la sorte, un bénéfice. Marx interroge alors : comment justifier ce bénéfice ? De deux choses l'une : ou bien il correspond à une valeur effective de travail investi, et dans ce cas l'entreprise frustre l'employé d'une partie de son salaire (lequel devrait, alors, se chiffrer à 80 et non à 60) ; ou bien il ne correspond à rien, et constitue une pure création de valeur fictive. Fictive ? Pas tout à fait : parce qu'en fin de compte, il existe bien un consommateur qui débourse 120 (valeur d'échange, ou marchande) pour un produit qui en « vaut » (valeur d'usage) effectivement 100 - autrement dit une personne qui se laisse escroquer de 20. Le profit, explique Marx, constitue toujours un enrichissement sans cause, une captation illégitime de richesses, soit au détriment des ouvriers, soit au détriment des consommateurs.

Précisons: dans l'écrasante majorité des cas, ces consommateurs sont eux-mêmes des ouvriers ; et comme toutes les entreprises tentent de dégager des bénéfices, cette captation indue de richesse de la part de notre fabrique de canne se voit commise également par la mine de charbon, la boulangerie industrielle, l'entreprise de bâtiments, les maraîchers... Se dessinent ainsi deux grands groupes sociaux antagonistes : d'une part, les ouvriers, travailleurs manuels qui n'ont que leur force de travail à vendre, et à qui échoient les tâches d'exécution ; et d'autre part, les employeurs, qui se réservent des tâches à dominante intellectuelle et parviennent, par le contrôle du processus de production (notamment la fixation des prix et la propriété des outils de travail) à s'emparer sans motif d'une fraction de la valeur des produits. Marx nomme les premiers, en tant que classe sociale, « prolétariat » ; les seconds, « bourgeoisie ». La fraction de valeur captée par la bourgeoisie, se matérialise soit par du numéraire (de l'argent), soit par des titres de société (actions et obligations), soit par des outils de travail (des machines). Marx appelle l'ensemble de ces biens le « capital ».

Concluons : non seulement le prolétariat se voit frustré de sommes (les bénéfices) qui devraient lui revenir à titre de salaire ; mais encore c'est lui qui verse ces sommes excessives à la bourgeoisie. Le capital n'est pas seulement une répartition injuste de la valeur marchande : il constitue un racket pur et simple des prolétaires par les bourgeois. Comme l'écrit lapidairement l'anarchiste Proudhon : « La propriété, c’est le vol. »

Pas n'importe quel vol. C'est du vol de la vie de l'ouvrier. C'est une vampirisation.

On justifiera peut-être le profit comme salaire des dirigeants ? Eh bien, qu'à cela ne tienne : tenons compte de cet argument et intégrons-le dans notre prix de revient. Si l'entreprise, à ce stade, présente un profit nul, alors effectivement le salaire des dirigeants sera légitimé. Si, en revanche, le profit reste positif, la question demeure : comment le justifier ? Pourquoi ces sommes sont-elles versées, sous forme de dividendes, à des actionnaires qui n'effectuent aucun travail de production dans l'entreprise ?

Depuis une vingtaines d'années, les milieux néolibéraux ont tenté de justifier le profit comme la rémunération légitime d'actionnaires ayant, à l'origine de l'entreprise, investi dans un projet par hypothèse incertain. En avançant de l'argent pour fonder une entreprise dont la viabilité et la rentabilité n'étaient pas assurées, ces investisseurs ont pris un risque qui justifie, en toute équité, une certaine gratitude - laquelle s'exprime, matériellement, par les dividendes. La théorie du risque ainsi formulée a permis, par exemple, à M. Seillière (fondateur du Medef) d'opposer, dans un entretien accordé à la revue Risques n°43, de septembre 2000, « risquophiles » (les investisseurs prêts à mettre en péril une partie de leur patrimoine pour financer des projets naissants) et « risquophobes » (salariés désireux de garantir leurs fins de mois). L'argument serait sans doute recevable, si toutefois ce « risque » encouru était réel - autrement dit, que la partie du patrimoine engagée par l'investisseur soit effectivement perdue en cas d'échec - et le cas échéant, que cet investisseur soit acculé à la ruine. On ne peut que s'étonner de voir certains « risquophiles » autoproclamés se tourner en toute hâte vers l'Etat pour sauver les entreprises mises en difficulté en raison de fautes de gestion impardonnables, au motif que l'emploi constitue une priorité nationale - ainsi, ô surprise, que le fit M. Seillière lui-même lors de la débâcle d'AOM-Air Liberté en 2001.

En tout état de cause, s'il s'avère recevable, l'argument demeure malgré tout contestable. Même si le risque pris à l'origine demande sans doute une juste rémunération, permet-il pour autant de justifier une rente de situation ad vitam eternam ? La question subsiste.

Pour Marx, en tous cas, la situation est claire : la bourgeoisie a réussi à organiser la production de telle manière que le prolétariat lui soit soumis et qu'elle parvienne à l'exploiter de la manière la plus efficace possible. Réalité fondamentale de l'ordre social, les deux classes, antagonistes, entrent en lutte. Tous les autres conflits (débats politiques, querelles scientifiques ou artistiques, batailles juridiques, mouvements sociaux...) ne sont que des symptômes, des épiphénomènes, de cette lutte fondamentale des classes.

L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des classes.

Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurandes et compagnon, bref oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une lutte qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société toute entière, soit par la disparition des deux classes en lutte.

La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n’a pas aboli les antagonismes de classes. […] Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l’époque de la bourgeoisie, est d’avoir simplifié les antagonismes de classes. La société entière se scinde de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes qui s’affrontent directement : la bourgeoisie et le prolétariat. […]

Partout où elle a conquis le pouvoir, [la bourgeoisie] a détruit les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens variés qui unissaient l’homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt, les dures exigences du « paiement au comptant ». Elle a noyé les frissons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a supprimé la dignité de l’individu devenu simple valeur d’échange ; aux innombrables libertés dûment garanties et si chèrement conquises, elle a substitué l’unique et impitoyable liberté de commerce. En un mot, à l’exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a substitué une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale.

K. Marx et F. Engels, Manifeste du parti communiste

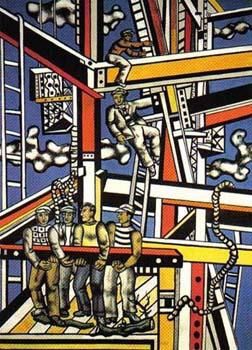

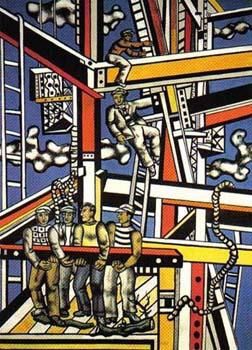

La bourgeoisie est « l’aristocratie la plus dure qui ait jamais paru sur terre » écrit Tocqueville, pourtant libéral. La bourgeoisie moderne a compris que les valeurs autres que le commerce font perdre du temps. L'heure passée à écouter la messe ou à jouter ne produit effectivement rien : elle est donc contre-productive. Tout le fatras extraéconomique - le religieux, le moral, le métaphysique, le sentimental, le poétique, le philosophique, le militaire etc. - ralentit le flux des marchandises et des personnes. Son intérêt bien compris, la bourgeoisie du XIXè siècle n'a donc laissé subsister que ces rapports d'exploitation entre bourgeoisie et prolétariat. (Ci-contre : Les Constructeurs - définitif de Fernand Léger.)

La bourgeoisie est « l’aristocratie la plus dure qui ait jamais paru sur terre » écrit Tocqueville, pourtant libéral. La bourgeoisie moderne a compris que les valeurs autres que le commerce font perdre du temps. L'heure passée à écouter la messe ou à jouter ne produit effectivement rien : elle est donc contre-productive. Tout le fatras extraéconomique - le religieux, le moral, le métaphysique, le sentimental, le poétique, le philosophique, le militaire etc. - ralentit le flux des marchandises et des personnes. Son intérêt bien compris, la bourgeoisie du XIXè siècle n'a donc laissé subsister que ces rapports d'exploitation entre bourgeoisie et prolétariat. (Ci-contre : Les Constructeurs - définitif de Fernand Léger.)

Les responsabilités sont donc très nettement établies : ce sont les bourgeois qui ont fait du monde ce lieu infernal ! Et ce n’est pas comme si on ne pouvait rien faire. On peut agir ! On peut agir parce que, aujourd’hui, du fait de la simplification des rapports de classe, le champ de bataille est nettement défini. Tout le monde voit que la bourgeoisie exploite le prolétariat : plus rien ne masque cet état de fait. Le dernier manoeuvre, le plus buté portefaix, constate qu'il appartient à un groupe social vampirisé par un autre groupe social. Il s'en aperçoit, il s'en indigne, il en souffre, et peut se révolter. Aussi Marx et Engels écrivent-ils en exorde du Manifeste cette phrase mémorable : « Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme. »

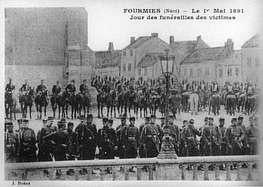

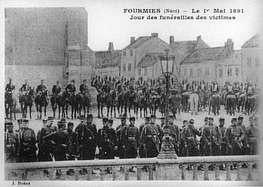

Le prolétariat va la mener, cette lutte des classes. Il va se rebeller contre cette exploitation odieuse instaurée par le capitalisme. Il va la mener, et il sait d'emblée que ce sera difficile parce que, bien évidemment, la bourgeoisie n'est pas folle : elle a compris qu'il lui fallait se protéger contre le prolétariat et s'est donc attaché les services d'une armée, d'une police, de tout un arsenal répressif prêt à tirer sur la foule. Ainsi à Fourmies, dans le Nord, le 1er mai 1891 : les ouvriers en liesse dans la rue se trouvent tout à coup face à la troupe, mobilisée à la demande d'un patron inquiet pour son usine. La foule gronde, la confusion s'ensuit, et tout à coup les fusils parlent. Neuf ouvriers tombent, blessés à mort, dont une jeune fille de seize ans, Félicie Tonnelier (abattue d'une balle dans l'oeil gauche et de trois balles dans la tête), et un enfant de onze ans, Emile Cornaille (tué d'une balle dans le coeur). (Ci-contre : la cérémonie de funérailles des victimes.)

Le prolétariat va la mener, cette lutte des classes. Il va se rebeller contre cette exploitation odieuse instaurée par le capitalisme. Il va la mener, et il sait d'emblée que ce sera difficile parce que, bien évidemment, la bourgeoisie n'est pas folle : elle a compris qu'il lui fallait se protéger contre le prolétariat et s'est donc attaché les services d'une armée, d'une police, de tout un arsenal répressif prêt à tirer sur la foule. Ainsi à Fourmies, dans le Nord, le 1er mai 1891 : les ouvriers en liesse dans la rue se trouvent tout à coup face à la troupe, mobilisée à la demande d'un patron inquiet pour son usine. La foule gronde, la confusion s'ensuit, et tout à coup les fusils parlent. Neuf ouvriers tombent, blessés à mort, dont une jeune fille de seize ans, Félicie Tonnelier (abattue d'une balle dans l'oeil gauche et de trois balles dans la tête), et un enfant de onze ans, Emile Cornaille (tué d'une balle dans le coeur). (Ci-contre : la cérémonie de funérailles des victimes.)

Les bourgeois n'hésiteront pas ! Ils n'hésitent jamais. Alors oui, la lutte sera âpre, douloureuse, terrible ; raison pour laquelle il faut s'en donner les moyens. L'insurrection est effectivement la seule méthode réaliste, mais encore faut-il qu'elle soit coordonnée pour qu'elle donne aux prolétaires l'avantage, décisif, du nombre. Il faut donc fonder un mouvement global du prolétariat, une Internationale Ouvrière destinée à structurer la classe exploitée dans son combat. Ce sera facile : il existe en effet beaucoup plus de ressemblances entre un ouvrier allemand et un ouvrier chinois qu'entre un ouvrier allemand et un bourgeois allemand : appartenir à une même classe sociale induit des convergences de vues beaucoup plus profondes que le fait d'appartenir à une même nationalité.

Même ainsi, la bourgeoisie ne se rendra pas sans résistance. La lutte, même bien organisée, connaîtra des épisodes sanglants ; mais quel autre combat serait légitime ? Quel autre combat serait urgent ? Si la lutte est gagnée, en effet, que peut-on prévoir ? La victoire du prolétariat induit d'abord, au niveau géopolitique, la paix immédiate entre les nations. L'Internationale efface par définition la guerre, rapport de violence entre nations (le nationalisme est par essence bourgeois ; et derrière le fascisme se cache toujours le capital). Puis, au niveau économique, l'hégémonie du prolétariat implique la disparition du profit en tant que mécanisme d'exploitation des ouvriers par la bourgeoisie. Le capital cesse ainsi de croître ; et pour que l'aliénation cesse, il n'existe aucun autre moyen que de rendre l'outil de travail aux ouvriers : de la sorte, ceux-ci retrouveront le contrôle du processus de production, donc le sens de leur travail, lequel redeviendra cette activité épanouissante qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Les ouvriers mettront ainsi les outils de production en commun (d'où le nom de « communisme »). Il s'ensuit, à terme, la disparition de la propriété privée, mais aussi, puisque le profit a cessé, celle des deux classes antagonistes.

Oui, le prolétariat va mener cette lutte ; et c'est vraiment la lutte finale parce que, une fois ce combat remporté, il n'y aura plus de classes sociales (donc plus de tensions à l'intérieur des pays), et qu'il n'y aura plus non plus de nations rivales (donc plus de tensions entre pays voisins). C'est vraiment la lutte finale : le parti communiste va mettre un terme à un monde vieux de plusieurs millénaires. Définitivement. Le prolétariat va changer le monde (ci-contre : L'URSS est l'unité d'élite du Prolétariat, affiche réalisée par Gustav Klutsis, 1931). Le Manifeste du parti communiste s'achève par un cri d'une puissance rarement égalée :

Oui, le prolétariat va mener cette lutte ; et c'est vraiment la lutte finale parce que, une fois ce combat remporté, il n'y aura plus de classes sociales (donc plus de tensions à l'intérieur des pays), et qu'il n'y aura plus non plus de nations rivales (donc plus de tensions entre pays voisins). C'est vraiment la lutte finale : le parti communiste va mettre un terme à un monde vieux de plusieurs millénaires. Définitivement. Le prolétariat va changer le monde (ci-contre : L'URSS est l'unité d'élite du Prolétariat, affiche réalisée par Gustav Klutsis, 1931). Le Manifeste du parti communiste s'achève par un cri d'une puissance rarement égalée :

Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent à l’idée d’une révolution communiste ! Les prolétaires n’y ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

K. Marx et F. Engels, Manifeste du parti communiste

Je me suis efforcé de montrer, dans ces derniers développements, pourquoi la doctrine marxiste pouvait séduire, et convaincre. Elle ne manque ni d'arguments, ni de vigueur rhétorique. Je voudrais, avant de la quitter, ajouter deux remarques.

Primo, dans l’esprit de Marx, la fin de la lutte des classes est, en quelque sorte, un événement inexorable. C’est le sens même de l’histoire, laquelle progresse vers une libération de l'humain (Marx se présente ici comme un héritier de Hegel). Lénine, examinant cette perspective, estime cependant que la fin de la lutte des classes, c’est-à-dire l’abolition simultanée des classes, de la division du travail et de la propriété privée, demande un minimum d’acclimatation. Avant d’en arriver au communisme, donc, il va falloir passer par une phase de « socialisme » – c’est-à-dire une phase transitoire pendant laquelle, grâce à l’action politique, on familiarisera le peuple avec son nouvel état de liberté et d’égalité absolue. C’est-à-dire qu’il va falloir rééduquer les gens. Là, le bât blesse. Un tel programme de « rééducation » dissimule (mal) une tyrannie en marche. Que fera-t-on des rétifs ? Ne serait-il pas logique, puisqu'ils résistent à un noble élan vers des lendemains qui chantent, de les juger traîtres à la société, de les écarter comme des parasites, et le cas échéant de les tuer ? Rappelons que la seule révolution culturelle chinoise provoqua soixante millions de morts. On peut pourtant montrer que cette transformation d'un mouvement international ouvrier en une idéologie volontariste et étatique va directement à l'encontre de la pensée Marx, lequel écrit, on ne peut plus clairement, dans la section I de l'Idéologie allemande : « Le communisme n'est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel. » (Marx souligne.) On se demande comment, dans ces conditions, le stalinisme et le maoisme ont pu se réclamer du marxisme, qui les dénonçait par avance.

Secundo, de nombreuses personnes affirment ou pensent qu'aujourd’hui dans le monde occidental la lutte des classe s’est apaisée, voire a disparu. Il faut vraiment être naïf ou de très mauvaise foi pour croire cela : la preuve, c’est que ces mêmes personnes prétendent que nous sommes engagés dans une « guerre économique » dans laquelle il faut être « compétitif » pour « conquérir » des parts de marché. L'économie recourt sans cesse à des métaphores guerrières, à des analogies militaires, qui n'ont rien à envier à la rhétorique de la lutte des classes. Reconnaissons que le front de cette lutte s'est peut-être déplacé. Il ne passe peut-être plus par Fourmies, dans le Nord, comme en 1891. Il passe peut-être plutôt par le Pakistan, où des enfants cousent les ballons de foot douze heures par jour pour un salaire de misère ; mais a-t-il disparu pour autant ? Rappelons qu'en marge du forum du G8, à Gênes, en l'an 2000, les manifestations altermondialistes dégénèrent et les agents de l'ordre abattent un manifestant. Rappelons qu'au début de l'automne 2005, un patron, qui employait des travailleurs clandestin sur son chantier, a transporté secrètement, dans sa voiture personnelle, un de ses employés, mortellement blessé, à travers toute la région parisienne jusqu'à un entrepôt désaffecté, et qu'il l'a laissé crever seul, pour éviter les représailles de l'inspection du travail. Ce n'est pas en 1891, à Fourmies, dans le Nord que ça se passe ! ni au Pakistan, à l'autre bout du monde ! mais à Gênes, en Italie, en Europe, au XXIème siècle ! à Paris, en France, en 2005 ! C’est une guerre. Une guerre meurtrière. Chaque jour, on déplore des morts.

S'il existait, en France, un parti communiste (des vrais communistes, s'entend, c’est-à-dire autre chose que de braves gens qui s’associent à la gauche caviar et qui se laissent financer en douce par Vivendi), voilà ce qu’il pourrait dire. Par rapport à la fin du XIXème siècle, la bourgeoisie a compris l’erreur tactique commise en laissant la lutte des classes apparaître dans toute sa férocité. Le résultat a été catastrophique. À cela, la bourgeoisie a trouvé trois parades. D’abord, elle insiste sur le fait que la liberté est d’abord l'expression d'une individualité singulière : de la sorte, autrui est perçu, au mieux comme un élément du décor, au pire comme une entrave au « c'est mon choix » ; et l'on parvient fort commodément à tuer dans l'oeuf toute coordination entre prolétaires. Ensuite, elle maquille la réalité de la lutte des classes avec de nouveaux anesthésiants qui désamorcent les velléités révolutionnaires : tant que le prolétaire peut investir en Bourse et se fantasmer actionnaire, tant qu'il peut jouer au loto et frissonner d'aise à l'idée que, ce soir, il sera peut-être milliardaire, tant qu'il peut se vider la tête à coups d'antidépresseurs et de programmes TV, on peut dormir tranquille : le Grand Soir n'est pas pour demain. Enfin, elle donne aux prolétaires l’illusion de la puissance en les gavant de voitures, de téléphones portables, d’ordinateurs... A quoi bon conquérir le pouvoir politique, tant qu'on bloggue avec l'ADSL ?

On voit pourtant qu'un tel discours hypothétique repose sur cette analyse de la technologie comme un élément du paysage politique. Ce point de vue mérite examen.

Suite du cours sur le travail, la technique, la technologie.

Plus la division du travail est spécifique, moins le travailleur comprend en vue de quoi il travaille. Frederick Taylor imagina ainsi, au début du XXè siècle, une véritable révolution en matière d'organisation du travail. Au lieu de laisser les ouvriers se déplacer autour de l'objet en cours de production (une voiture, par exemple), il vaut mieux disposer les ouvriers à des postes fixes où ils seront assignés à exécuter un seul geste, toujours le même, l'objet à produire venant à eux grâce à une chaîne de montage mécanisée. Les avantages sont évidents : l'ouvrier ne perd pas de temps à chercher son outil ; l'entreprise ne perd pas de temps à le former ; l'ouvrier n'a besoin d'aucune qualification puisqu'il effectue un seul geste, très simple ; un ouvrier absent est remplacé au pied levé par le premier venu ; le contrôle de la vitesse de la chaîne permet de réguler la production selon le carnet de commandes. Même l'ouvrier y trouve son compte, clame Taylor : payé quotidiennement, il trouve très facilement du travail ; l'efficacité et la rentabilité de l'exploitation garantissent en outre d'excellents résultats financiers qui permettent une hausse significative des salaires. Economiquement, le taylorisme constitue en apparence une excellente solution ; mais d'un point de vue psychiatrique, les effets de la chaîne sur les ouvriers s'avèrent catastrophiques. Outre le sentiment d'aliénation et d'écrasement par la machine déjà dénoncé par Marx (et mis en images par Charles Chaplin dans les Temps Modernes, ci-contre), on put constater que certains ouvriers continuaient d'effectuer le geste de serrer des boulons jusque dans leur sommeil, par exemple.

Plus la division du travail est spécifique, moins le travailleur comprend en vue de quoi il travaille. Frederick Taylor imagina ainsi, au début du XXè siècle, une véritable révolution en matière d'organisation du travail. Au lieu de laisser les ouvriers se déplacer autour de l'objet en cours de production (une voiture, par exemple), il vaut mieux disposer les ouvriers à des postes fixes où ils seront assignés à exécuter un seul geste, toujours le même, l'objet à produire venant à eux grâce à une chaîne de montage mécanisée. Les avantages sont évidents : l'ouvrier ne perd pas de temps à chercher son outil ; l'entreprise ne perd pas de temps à le former ; l'ouvrier n'a besoin d'aucune qualification puisqu'il effectue un seul geste, très simple ; un ouvrier absent est remplacé au pied levé par le premier venu ; le contrôle de la vitesse de la chaîne permet de réguler la production selon le carnet de commandes. Même l'ouvrier y trouve son compte, clame Taylor : payé quotidiennement, il trouve très facilement du travail ; l'efficacité et la rentabilité de l'exploitation garantissent en outre d'excellents résultats financiers qui permettent une hausse significative des salaires. Economiquement, le taylorisme constitue en apparence une excellente solution ; mais d'un point de vue psychiatrique, les effets de la chaîne sur les ouvriers s'avèrent catastrophiques. Outre le sentiment d'aliénation et d'écrasement par la machine déjà dénoncé par Marx (et mis en images par Charles Chaplin dans les Temps Modernes, ci-contre), on put constater que certains ouvriers continuaient d'effectuer le geste de serrer des boulons jusque dans leur sommeil, par exemple. La bourgeoisie est « l’aristocratie la plus dure qui ait jamais paru sur terre » écrit Tocqueville, pourtant libéral. La bourgeoisie moderne a compris que les valeurs autres que le commerce font perdre du temps. L'heure passée à écouter la messe ou à jouter ne produit effectivement rien : elle est donc contre-productive. Tout le fatras extraéconomique - le religieux, le moral, le métaphysique, le sentimental, le poétique, le philosophique, le militaire etc. - ralentit le flux des marchandises et des personnes. Son intérêt bien compris, la bourgeoisie du XIXè siècle n'a donc laissé subsister que ces rapports d'exploitation entre bourgeoisie et prolétariat. (Ci-contre : Les Constructeurs - définitif de Fernand Léger.)

La bourgeoisie est « l’aristocratie la plus dure qui ait jamais paru sur terre » écrit Tocqueville, pourtant libéral. La bourgeoisie moderne a compris que les valeurs autres que le commerce font perdre du temps. L'heure passée à écouter la messe ou à jouter ne produit effectivement rien : elle est donc contre-productive. Tout le fatras extraéconomique - le religieux, le moral, le métaphysique, le sentimental, le poétique, le philosophique, le militaire etc. - ralentit le flux des marchandises et des personnes. Son intérêt bien compris, la bourgeoisie du XIXè siècle n'a donc laissé subsister que ces rapports d'exploitation entre bourgeoisie et prolétariat. (Ci-contre : Les Constructeurs - définitif de Fernand Léger.) Le prolétariat va la mener, cette lutte des classes. Il va se rebeller contre cette exploitation odieuse instaurée par le capitalisme. Il va la mener, et il sait d'emblée que ce sera difficile parce que, bien évidemment, la bourgeoisie n'est pas folle : elle a compris qu'il lui fallait se protéger contre le prolétariat et s'est donc attaché les services d'une armée, d'une police, de tout un arsenal répressif prêt à tirer sur la foule. Ainsi à Fourmies, dans le Nord, le 1er mai 1891 : les ouvriers en liesse dans la rue se trouvent tout à coup face à la troupe, mobilisée à la demande d'un patron inquiet pour son usine. La foule gronde, la confusion s'ensuit, et tout à coup les fusils parlent. Neuf ouvriers tombent, blessés à mort, dont une jeune fille de seize ans, Félicie Tonnelier (abattue d'une balle dans l'oeil gauche et de trois balles dans la tête), et un enfant de onze ans, Emile Cornaille (tué d'une balle dans le coeur). (Ci-contre : la cérémonie de funérailles des victimes.)

Le prolétariat va la mener, cette lutte des classes. Il va se rebeller contre cette exploitation odieuse instaurée par le capitalisme. Il va la mener, et il sait d'emblée que ce sera difficile parce que, bien évidemment, la bourgeoisie n'est pas folle : elle a compris qu'il lui fallait se protéger contre le prolétariat et s'est donc attaché les services d'une armée, d'une police, de tout un arsenal répressif prêt à tirer sur la foule. Ainsi à Fourmies, dans le Nord, le 1er mai 1891 : les ouvriers en liesse dans la rue se trouvent tout à coup face à la troupe, mobilisée à la demande d'un patron inquiet pour son usine. La foule gronde, la confusion s'ensuit, et tout à coup les fusils parlent. Neuf ouvriers tombent, blessés à mort, dont une jeune fille de seize ans, Félicie Tonnelier (abattue d'une balle dans l'oeil gauche et de trois balles dans la tête), et un enfant de onze ans, Emile Cornaille (tué d'une balle dans le coeur). (Ci-contre : la cérémonie de funérailles des victimes.) Oui, le prolétariat va mener cette lutte ; et c'est vraiment la lutte finale parce que, une fois ce combat remporté, il n'y aura plus de classes sociales (donc plus de tensions à l'intérieur des pays), et qu'il n'y aura plus non plus de nations rivales (donc plus de tensions entre pays voisins). C'est vraiment la lutte finale : le parti communiste va mettre un terme à un monde vieux de plusieurs millénaires. Définitivement. Le prolétariat va changer le monde (ci-contre : L'URSS est l'unité d'élite du Prolétariat, affiche réalisée par Gustav Klutsis, 1931). Le Manifeste du parti communiste s'achève par un cri d'une puissance rarement égalée :

Oui, le prolétariat va mener cette lutte ; et c'est vraiment la lutte finale parce que, une fois ce combat remporté, il n'y aura plus de classes sociales (donc plus de tensions à l'intérieur des pays), et qu'il n'y aura plus non plus de nations rivales (donc plus de tensions entre pays voisins). C'est vraiment la lutte finale : le parti communiste va mettre un terme à un monde vieux de plusieurs millénaires. Définitivement. Le prolétariat va changer le monde (ci-contre : L'URSS est l'unité d'élite du Prolétariat, affiche réalisée par Gustav Klutsis, 1931). Le Manifeste du parti communiste s'achève par un cri d'une puissance rarement égalée :